Switzerland 16440

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

EIDGEN. AMT FÜR GRISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Patent Nr. 16440

4. März 1898, 5½ Uhr p.

Klasse 57

Burkard BEHR, in Stuttgart (Deutschland).

Mehrlader-Pistole.

Die den Gegenstand vorliegender Erfindung bildende Mehrlader-Pistole nimmt die Stelle zwischen einer gewöhnlichen Pistole und einem Revolver ein.

An Stelle der bei Revolvern üblichen Trommel ist die vorliegende Waffe mit einem flachen, die Patronen aufnehmenden Kasten ausgerüstet, der in geschlossenem Zustande mit dem Rahmen überall bündig liegt und der, nachdem das Abhfeuern der in seiner einen Hälfte untergebrachten Patronen erfolgt ist, wit der Hand um 180° gedreht werden kann, wodurch die andere, ebenfalls mit Patronen gefüllte Hälfte des Kastens nunmehr auch in die Lage zum Abfeuern gelangt.

Die neue Handfeuerwaffe zeichnet sich somit durch große Einfachheit in der Disposition aus, die es ermöglicht, die Pistole möglichst flach zu bauen, so daß dieselbe überall leicht untergebracht werden kann und sich daher besonders auch für Radfahrer, zum Abgeben von Schreckschüssen, eignet.

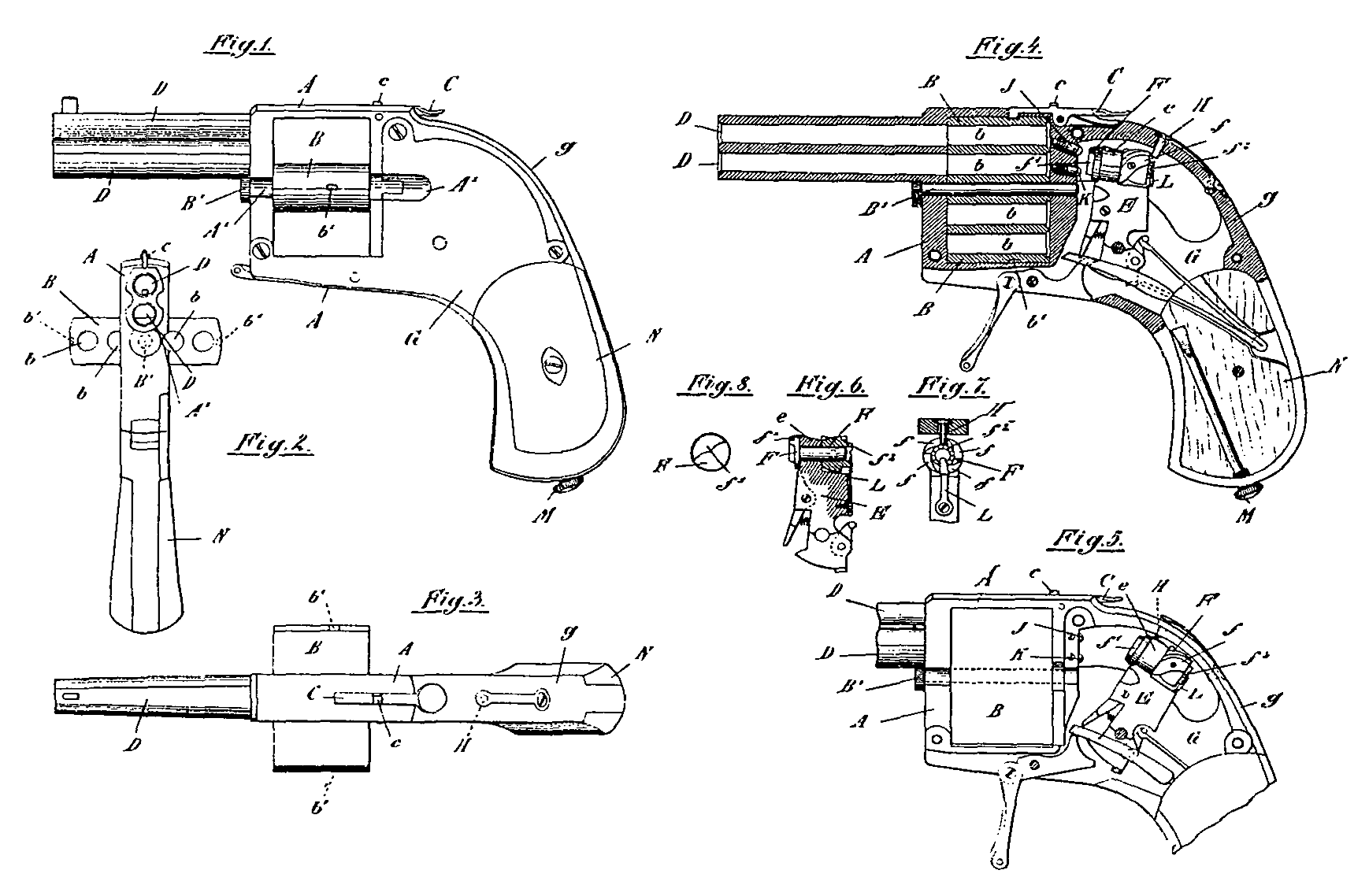

Das in der Zeichnung dargestellte Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes besitzt nach Art eines Revolvers einen Rahmen A, in welchem aber an Stelle der Trommel ein flacher, mit vier Patronenlagern b (Fig. 2 und 4) versehener, um die ausziehbare Achse B¹ (Fig. 1, 2, 4 und 5) drehbarer Kasten B vorgesehen ist. Die Stärke (Dicke) dieses Kastens ist. gleich derjenigen des Rahmens A, so daß er im geschlossenen Zustande mit dem Rahmen A überall bündig liegt, d. h. mit keinem Teile aus dem Rahmen vorspringt. Der Kasten B wird in der Schlußstellung im Rahmen A durch einen federnden Hebel C (Fig. 1 und 3 bis 5) gesichert, indem derselbe in eine der auf jeder Seite des Kastens vorgesehenen Kerben b¹ einschnappt. Auf dem Hebel C sitzt auch zugleich das Visir c. Befindet sich der Kasten B im Rahmen A in der Schlußstellung, so liegt er mit den in seiner Oberhälfte befindlichen beiden Patronenlagern d vor den Läufen D der Pistole, so daß die beiden Patronen nacheinander abgefeuert werden können.

Dieses aufeinanderfolgende, d.h. umschichtige Abfeuern der beiden Läufe, bezw. Patronen wird durch einen eigenartig konstruierten Hahn besorgt (Fig. 4 bis 8).

Dieser Hahn besitzt nämlich als Kopf eine im Auge e der Nuß E gelagerte, am hinteren Ende mit gewindartig verlaufenden Kurvennuten oder Schraubenzügen f (Fig. 4, 5 und 7) versehene Walze F, während in dem Rücken g des Schloßgehäuses G ein federnder Stift H derart angeordnet ist, daß sich, während das Spannen des Hahnes stattfindet, die Walze F mit einem ihrer Züge f über den Stift H schieben muß, bis das Auge e unter den Stift 7 tritt und denselben aus dem Zuge f heraus hebt (Fig. 5). Da nun der Stift H seitlich unbeweglich ist, so erhält die Walze F, während der Hahn gespannt wird, d.h. die Walze aus der in Fig. 4 gezeichneten Lage in diejenige der Fig. 5 gelangt, eine Teildrehung, in deren Folge der Ansatz f¹, der z. B. vorhin dem oberen Schlagbolzen J gegenüber lag, nunmehr sich dem unteren Schlagbolzen K gegenüber einstellt, denselben daher beim Vorschnellen des Hahnes trifft und somit die untere Patrone abfeuert.

Beim nächsten Spannen des Hahnes wird die Walze F, in eben beschriebener Weise, wieder um eine Teildrehung gedreht, so daß der Ansatz f¹ dem oberen Schlagbolzen J gegenüber zu liegen kommt und die obere Patrone abgefeuert wird.

Sind so beide Patronen abgefeuert worden, so dreht man, nach einem die Freigabe des Kastens B bewirkenden Drucke auf den federnden Hebel C, den Kasten um die Achse B¹ um 180° und bringt dadurch die andere Kastenhälfte mit ihren Patronen in die Lage zum Abfeuern.

Damit nach erfolgter Teildrehung, während des Vorschnellens des Hahnes, die Walze F durch den Stift H nicht wieder zurückgedreht werden kann, ist die Walze F an ihrem hinteren Ende mit einem Zahnkranze f² versehen, in dessen Lücken, nach jeder erfolgten Vorwärtsdrehung der Walze, eine Federklinke L (Fig. 7) einschnappt und die Walze daher an einer Rückwärtsdrehung hindert.

Die übrigen Teile des Schloßmechanismus sind im gezeichneten Beispiele so, wie sie bei allen Revolvern angewendet und bekannt sind.

Behufs Ladens des Kastens B nimmt man denselben entweder, nach Ausziehen der Achse oder des Bolzens B¹, aus dem Rahmen A heraus, oder man dreht den Kasten in die in Fig. 2 dargestellte, horizontale Lage, bei welcher sich die Patronen leicht in den Kasten von hinten einschieben lassen.

Das Einschieben, bezw. Ausstoßen der inneren, d. h, der Drehachse B¹ des Kastens B zunächst liegenden Patronen wird durch eine im Rahmen A befindliche Vertiefung A¹ (Fig. 1 und 2) ermöglicht.

In den Griff N der Pistole ist ein Schraubenzieher M eingeschraubt.

Partent-Ansprüche:

1. Mehrlader-Pistole, dadurch gekennzeichnet, daß das Lager für die Patronen aus einem flachen, mit dem Rahmen (A) der Pistole bündig liegenden Kasten (D) besteht, der um seine Achse (B¹) nach Abfeuern der in der einen Hälfte des Kastens (B) befindlichen Patronen mit der Hand um 180° gedreht werden kann, so daß sich sodann die andere Hälfte des Kastens vor den Läufen befindet, wobei an den beiden Kopfflächen des Kastens (B) Vertiefungen (b¹) vorgesehen sind, in welche der gleichzeitig als Visier (c) ausgebildete, federnde Hebel (C) einschnappen kann und somit den Kasten (B) an einer unbeabsichtigten Drehung hindert, während das aufeinanderfolgende Abfeuern derin einer Kastenhälfte untergebrachten Patronen durch einen Hahn erfolgt, dessen Schlagkopf sich beim Spannen des Hahnes selbstthätig verdreht;

2. An der im Anspruch 1 gekennzeichneten Mehrlader-Pistole, eine Einrichtung zum aufeinanderfolgenden Abfeuern der Patronen, gekennzeichnet durch am drehbar gelagerten Schlagkopf (F}) eingeschnittene schraubenförmige Nuten (f), in welche beim Spannen des Hahnes ein am Griff (N) federnd gelagerter Stift (H) eintreten und dadurch den Schlagkopf (F) drehen kann, so daß der Schlagkopfansatz (f¹) abwechselnd gegen die Schlagbolzen (J und K) der Läufe trifft, während beim Abfeuern der Pistole der Schlagkopf (F) durch eine in an letzterern befindlichen Sperrzähne (f²) eingreifende Federklinke (Z) an der Rückdrehung gehindert wird.

Burkard BEHR.

Vertreter: C. HANSLIN & Cie, in BERN.